जैसा कि हमें ज्ञात है सनातन धर्म में जानवरों आदि की बलि प्रथा तो मिलती है ही, साथ ही साथ कई स्थानों पर परम्परागत रूप से मांसभक्षण भी होता है, कहीं प्रसाद (√प्र + सद् + घञ् = अनुग्रह, कृपा, दाक्षिण्य, कल्याणकारिता) के रूप में और कहीं किसी और रूप में। दक्षिण पंथियों के विचार से यह शास्त्रीय पद्धति नहीं है और शास्त्रों के अर्थों को ठीक से न समझने के कारण ऐसा होता है किन्तु वास्तव में दोष मात्र अनुवाद का नहीं है बल्कि कई स्थानों पर ठीक प्रसंग न समझने का भी दोष मिलता है।

सनातन धर्म में दक्षिण पंथ जितना शास्त्रीय है, वाम पंथ भी उतना ही शास्त्रीय है।

शास्त्रार्थ करके कोई एक नहीं जीत सकता, बल्कि इसपर शास्त्रार्थ तो प्राचीन समय से होते आये हैं और निष्कर्ष निकला वही ‘ढाक के तीन पात’। कुछ लोगों द्वारा उत्तम मार्ग ही निकाल लिया गया कि जहां भी ऐसा आया हो उसे क्षेपक बता कर किनारा कर लिया जाए। यह तो स्वविवेक की बात हुई।

वास्तव में सनातन धर्म जो लाखों-करोड़ों वर्षों से अब तक चला आ रहा है, इसका यह मार्ग इतना सुगम नहीं रहा जितना कि हम समझते हैं।

हमने पढ़ा है कि हड़प्पा, मोहन जोदड़ो आदि की सभ्यताएं नष्ट हो गई किन्तु ऐसा नहीं था, सभ्यता ऐसे नष्ट नहीं होती। बाढ़ आ जाये, दावानल आदि आग लग जाए, ज्वालामुखी फट पड़े तो अलग बात है किन्तु भोजन पानी की कमी से सभ्यताएं नष्ट नहीं बल्कि ‘विस्थापित’ होती है। बाद के समय में खुदाई में मिले खंडहरों को देख कर हमने अनुमान लगा लिया कि सब कुछ नष्ट हो गया होगा।

यह माना हुआ सत्य है कि जीवन, समय, काल और परिस्थिति के अनुसार अपना रास्ता ढूँढ़ ही लेता है

तैत्तिरीयब्राह्मणम् – ३.१०.११ में कहा गया है “अनन्ता वै वेदाः” अर्थात, ऋचाओं के रूप में वेदों में ज्ञान के मूल सूत्र दिए गए हैं। उनके अर्थ का अनंत विस्तार किया जा सकता है, मनुष्य किसी भी काल में अपने ज्ञान का विस्तार किसी भी दिशा या क्षेत्र में करेगा, उसका आधार वे ऋचाएं ही होंगी।

वेदों ने उपदेश किया “गोमेध” (गो= पृथ्वी। मेध= उन्नत करना अर्थात खेती करो और खाओ)। भयंकर सूखा पड़ा, बाढ़ आई, मानव भोजन के अभाव में मरने लगे तब विद्वानों ने गोमेध का अर्थ समझाया, ‘गोमेध’ (गो=गाय, गोवंश। मेध= हनन। मेध, ‘मेधृ’ धातु के तीन अर्थ हैं, मेधा, हनन और संगम-संयोजन) यहां हनन करना लिया गया उद्देश्य था मानवता को बचाना, धर्म भी तो तभी रहेगा जब मानवता रहेगी। चूंकि आदि काल से गोवंश और मानव का घनिष्ठ सम्बंध रहा है अतः उपलब्धता में भी सुगमता रही होगी। सायणाचार्य के कुछ भाष्य अथवा आचार्य महीधर के वेद भाष्य आदि से हमें ऐसे अर्थ मिल जाते हैं, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आचार्य सायण १२-१३वीं सदी में तो महीधर १५-१६वीं सदी में हुए।

एक और विचारणीय बात यह है कि गौ, अश्व या अन्य जीवों को वेदों ने ‘अवध्य’ क्यों कहा?

कुछ विद्वानों के विचार से तब लोग इन्हें भोजन के रूप में खाते रहे होंगे जिस पर अंकुश लगाने के लिए वेदों ने इन्हें ‘अवध्य’ कहा। कुछ विद्वानों ने यह भी दावा किया कि वेद ही इन्हें खाने की सलाह देते हैं।

वास्तव में पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव ही दूसरे जीव का भोजन बनता है। हम जो भी अन्न, फल आदि ग्रहण करते हैं, वे भी तो जीव ही हैं। किन्तु उन्हें हम भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। भोजन के रूप में हम किन-किन चीजों का सेवन कर सकते हैं, इसे उपासना की दृष्टि से समझना होगा, हमें यह जानना होगा कि उपासना की दृष्टि से जीवों के छः वर्ग हैं।

१. आधिकारिक अचेतन जीव – सूर्य, चंद्र, अग्नि, पवन, ग्रह, नक्षत्र, गङ्गा, यमुना, सरयू, सरस्वती आदि

२. आधिकारिक चेतन जीव – राम, कृष्ण, मत्स्य, वराह, कूर्म, वामन आदि क्योंकि इन्हें मध्यस्थ बना कर उपासना की जाती है।

३. आधिकारिक अर्धचेतन जीव – अश्वत्थ, वट, तुलसी, विल्व, सोम आदि, उपासना की दृष्टि से यह भी मध्यस्थ हैं।

———–

४. आश्वत्थिक अचेतन जीव – पाषाण, लोष्ठादि जड़ भौतिक पदार्थ क्योंकि छान्दोग्यउपनिषद के अनुसार आत्मसत्ता रहने पर भी ये जड़ हैं।

५. आश्वत्थिक चेतन जीव – अष्टविध देव योनि व पंचविध तिर्य्यग योनि (कुल १३) – ब्रह्मा, इन्द्र, प्रजापति, पितर, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, कृमि यह १३ जीव क्योंकि कर्मतारतम्य से ही इन्हें ये योनियाँ प्राप्त हुई हैं। पंचविध तिर्य्यग योनि में से पशु, पक्षी, कीट, कृमि इन चारों को न तो उपासना का अधिकार है और न ज्ञान का, मात्र मनुष्य ही इसका अधिकारी है।

६. आश्वत्थिक अर्धचेतन जीव – सम्पूर्ण औषधि व वनस्पति वर्ग।

आधिकारिक अचेतन, चेतन और अर्धचेतन जीवों की श्रेणी पूर्णतः उपासना के लिए ही है, इनमें से गङ्गा आदि नदियों का जल अथवा विल्व, तुलसी आदि का हम सेवन कर सकते हैं किन्तु आश्वत्थिक श्रेणी के अनुसार ही क्योंकि आधिकारिक श्रेणी में जब उपासना होती है तब तुलसी आदि के पत्ते भी नहीं तोड़े जा सकते। इस प्रकार मात्र आश्वत्थिक अर्धचेतन जीव यथा – अन्न, फल, औषधि आदि मनुष्यों के लिए भोजन बन सकते हैं।

आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी विचार करने पर यह सिद्ध होता है कि मानव शरीर मांस को पचाने के लिए बना ही नहीं है। परिस्थिति वश खान-पान में जो अंतर आया वह परम्परा और लोक रीति बन कर रच-बस गया। ऐसा केवल खान-पान के साथ ही नहीं हुआ बल्कि पूजा, उपासना-पद्धति, कर्मकाण्ड आदि सभी के साथ हुआ जो आज अलग-अलग क्षेत्र में परम्पराएँ भी अलग-अलग हैं। एक ही वेद से शुरू हुई वैदिक परम्परा में इसी कारण आज इतने भेद सामने आते हैं।

यजन-याजन में बलि के रूप में उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग होता है जिन्हें हम उत्तम मानते हैं। बलि का अर्थ है (√बल् + इन्) आहुति, भेंट, चढ़ावा, नैवेद्य, भोग। परिस्थिति वश हम जो भी खाते थे उन्हीं का बलि के रूप में प्रयोग करने लगे, यह व्यावहारिक भी था। समय के अनुसार कुछ और वस्तुओं को सम्मिलित कर लिया गया। आज कल लोग भोग आदि में (खासकर छप्पनभोग में) चॉकलेट आदि जैसे खाद्य का भी प्रयोग करने लगे हैं।

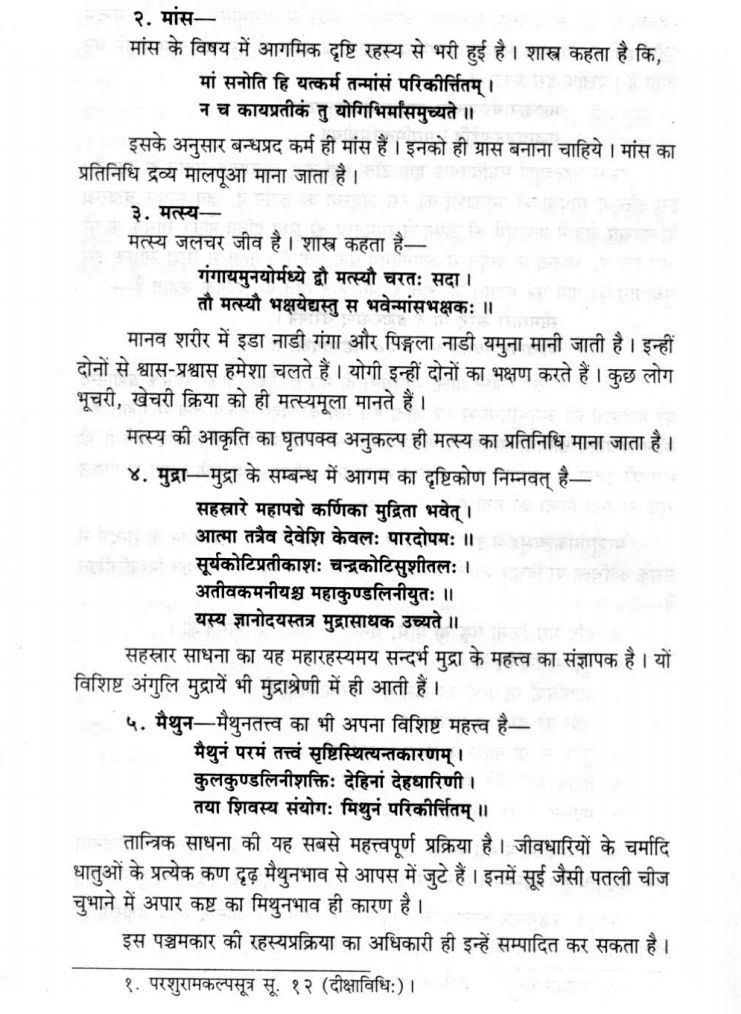

इसी तरह जिस बलि के रूप में छाग (महाभारत के अनुसार अर्थ है ‘पुराना अन्न’) का प्रयोग होता था वह छाग (अजः, बकरा) बन गया। समुद्री किनारों पर रहने वाले लोगों ने मछली और अन्य जलीय जीवों को शास्त्र के आधार पर ही मान्यता दी। वामपंथ के पंचमकार (मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन) के भी अर्थ उसी के अनुसार बने, शाब्दिक अर्थ हैं तो शास्त्रार्थ करके भी कैसे जीत सकते हैं? जबकि उनका मूल अर्थ भी अनेक ग्रंथों में दिया गया है। जैसे चौखम्बा प्रकाशन से प्रकाशित कुलार्णवतंत्रम् में :

ऐसे में शब्दों के अर्थ सही हैं अथवा गलत, इससे अधिक उनके भाव और तात्पर्य को समझना आवश्यक हो जाता है। यह भी निश्चित है कि यह सभी परिवर्तन महाभारत के बाद कलियुग में ही हुए हैं। भगवान कृष्ण का कुल ‘यदुकुल’ भी शाप के कारण आपस में ही लड़-कट कर नष्ट हो गया। यह भी पूर्व नियोजित, शास्त्रीय था क्योंकि युग बदल रहा था।

वेदों से लेकर बाद के सभी ग्रन्थों में मांस भक्षण को अनुचित और सात्विक भोजन को ही उचित बताया गया, इसे तो हम सभी जानते ही हैं अतः लेख में इसे भी जोड़ने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। हाँ, आयुर्वेद के ग्रन्थों जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भावप्रकाश इत्यादि में ऐसी अनेक औषधियां बताई गई हैं जिनमें जानवरों के मांस, हड्डी आदि का प्रयोग मिलता है।

इसे समझने के लिए आयुर्वेद के मूल सिद्धांत को समझना आवश्यक है। आयुर्वेद कहता है :

धर्मार्थकाममोक्षाणां शरीरं साधनं यतः ।

सर्वकार्येष्वतरंगं शरीरस्य हि रक्षणम् ॥

अर्थात, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ कहे गए हैं। इन सबका मुख्य साधन शरीर है। इसलिए शरीर की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ रहने का उद्देश्य ‘धर्म-कर्म’ है।

आयुर्वेद में शाकाहार, मांसाहार जैसी बातें गौण हो जातीं हैं क्योंकि यहाँ प्रवृत्ति जैसी कोई बात ही नहीं है, उद्देश्य जीवन रक्षा है। यही उद्देश्य चिकित्सा और चिकित्सक का धर्म कहलाता है अन्यथा कोई चिकित्सक तो शल्य क्रिया जैसे कर्म ही न कर सके। मनुष्य शीघ्र स्वस्थ हो कर धर्मानुसार कर्म कर सके इसी उद्देश्य को लेकर आयुर्वेद चलता है।

निष्कर्ष: यह बात सर्वमान्य है कि कोई भी शास्त्र मांसाहार के लिए नहीं कहता, वेदों से लेकर महाभारत तक किसी भी ग्रन्थ में मांसाहार के लिए नहीं कहा गया है। ग्रन्थों में उपदेश के रूप में यही कहा गया है कि मांसाहार सर्वथा वर्जित है। हमें चाहिए कि परिस्थतिवश इस प्रकार की जो प्रथाएं आई हैं, उन्हें प्रवृत्ति न मानते हुए निवृत्तिस्वरुप मूल में वापस लौटने का प्रयास करें। महाभारत, अनुशासन पर्व, अध्याय ११६ से यह स्पष्ट है, स्पष्ट रूप से भीष्म पितामह ने कहा है:

स्वमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति।

नाति क्षुद्रतरस्तस्मात्स नृशंसतरो नरः।।

अर्थात जो दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उससे बढ़कर नीच और निर्दयी मनुष्य दूसरा कोई नहीं है।

Aha..adbhut. 👌

Much needed article.

Thank you 🙏🙏